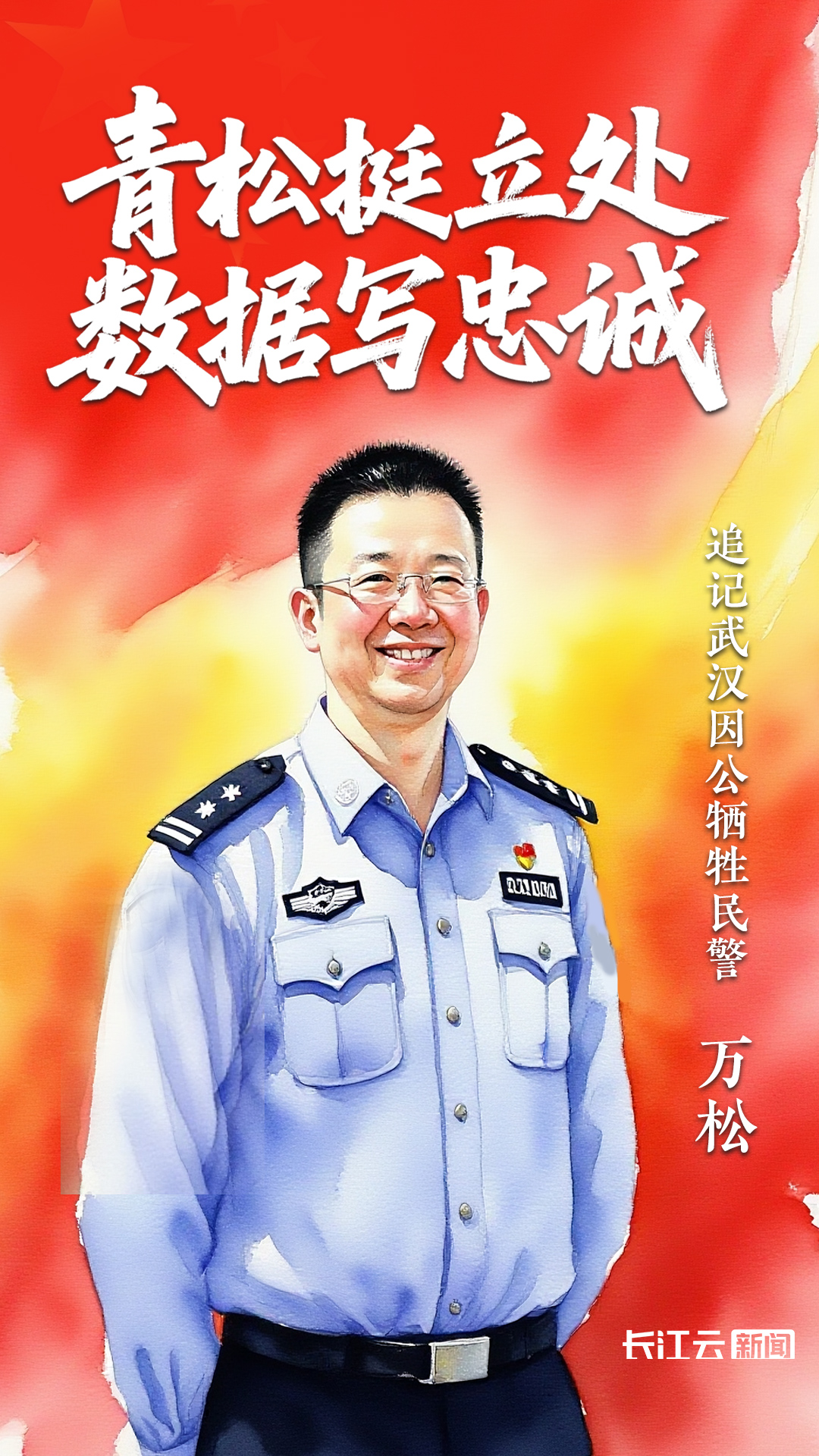

生命最后一刻仍在改报告,他的 “数据天网” 永远亮着

生命最后一刻仍在改报告,他的 “数据天网” 永远亮着

黄冈市宝塔大道某商铺价值万余元的财物被盗,犯罪嫌疑人随后逃往武汉,不到24个小时,武汉警方利用大数据实战应用平台将其精准抓获;武汉市武昌区一车内价值3万元的黄金饰品被盗,在大数据实战应用平台支持下,警方3天后将逃离外省的犯罪嫌疑人抓获……

每天被数千民警作为得力“助手”的大数据实战应用平台,正是武汉因公牺牲科技民警万松倾注毕生心血打造。如今,万松走了,而他用9年时光编织的“数据天网”,依然在默默守护着城市安全和人民安康。

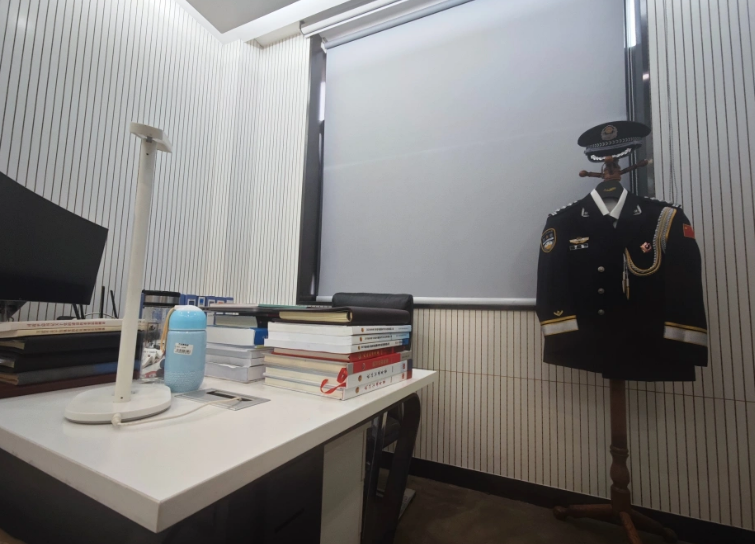

2025年5月26日早上7点半,总是习惯性地提前1 个小时到岗的万松,已经坐在办公桌前。同事们陆续到岗时,他已完成两份重要警情研判报告的修改。

上午10点多,民警胡欣拿着“五一”大客流应对复盘报告找万松签字。“要严谨,不能出错,这些报告可要作为市局决策参考依据的。”他叮嘱着,不时拿笔修改,口中低声复核着数据和要点。

节前研判、预警,节后复盘、总结,万松件件落实落细,一直忙到中午12点左右。

中午12点2分,万松发出会议通知:“下午4点开周例会,各组准备汇报工作计划。”此时,已连续忙碌多时的万松有些疲倦,随即靠在沙发背上休息。

(万松生前的办公室)

13点58分,同事发现他歪倒在沙发,脸色煞白,怎么叫都叫不醒,赶紧找驻局医生使用AED急救,不行!打120送医院,进行ICU急救手术和体外膜肺氧合(ECOM)辅助治疗,仍不行!

5月27日凌晨0时33 分,万松因大面积脑出血不幸牺牲。

时光回溯到1997年夏天。刚从华中理工大学(华中科技大学)计算机应用专业毕业的高材生万松,面对IT企业抛来的高薪橄榄枝,毅然选择了藏蓝警服。

万松初入警营时被分配至技术侦察支队负责技术保障。当时,全国优秀人民警察、技术侦察支队民警王勇对这个“小师弟”印象极深:“他身上有股永不服输的韧劲。”万松利用休息时间,带着地图徒步丈量武汉的大街小巷,硬是把自己练成了队里公认的“活地图”。

计算机专业背景与实战需求的碰撞,让万松迅速崭露头角。从梳理贩毒团伙精密网络,到3小时锁定消失毒贩;从偏僻劫案现场利用时空关联技战法打开突破口,到支撑专班精准抓捕……入警以来,他协助破获全市重特大案件160余起,成为缉凶惩恶不可或缺的幕后英雄。因为工作业绩突出,他先后荣立个人一等功1次、三等功5次,获评优秀公务员2次。

2016年,武汉公安迈入智慧警务转型的关键期。兼具侦查经验与顶尖计算机专业背景的万松,被市局选调参与组建大数据实战应用中心,成为初创团队6名核心成员之一。他把数据与技术的融合思维带进了崭新的团队。

“作为武汉公安首批大数据侦查员,他为武汉公安大数据应用奠定了坚实基础。”武汉市公安局科信支队负责人张奎讲起这位朝夕相处的得力干将,眼泪止不住地流下来。

科技信息化支队的同事都说,万松就像一颗遒劲的青松,站得稳、挺得直、行得端,挑重担、当先锋、打头阵。万松执着探索如何唤醒“沉睡的数据”:一份采用“网络爬虫”技术对比碰撞出的贩枪线索分析报告,一次为政府精准决策提供支撑的“大学生落户”专项研究……他带领团队完成110余项专项研判,撰写80余份高质量报告,牵头研发的实战预警平台,为江城构筑起无形的“数据天网”。

“万松和我们通宵达旦驻守机房,实现刑侦、治安、交管等各警种的数据互通。”回忆一起共事的时光,同事们都说,“‘数据多跑路、民警少跑腿’变为现实,万松功不可没。”

万松不仅是攻坚克难的业务尖兵,更是慧眼识才的引路人。

武汉市公安局科技信息化支队民警胡欣是南开大学物理专业研究生,研究方向是量子计算。在万松的鼓励下,他和20多名有着数学、物理、计算机等专业背景的年轻民警加入武汉公安大数据团队。

在搭建平台期间,万松带着团队成员,频繁到各分局、各警种和基层派出所调研。“一年时间,我们跑了30多个派出所。他总是说,我们建平台,是要给民警使用的,一定要理解他们的需求。”胡欣回忆,有时加班到深夜,万松挥一挥手:“你们先回去休息,收尾的工作我来弄。”工作出了成绩,他报奖却总是优先年轻人。

近年来,武汉公安在各类大数据建模比赛中屡创佳绩,这背后,是万松亲手播下的种子在生根发芽。他牵头编织的“数据天网”仍在默默守护着这座城市的安宁,而他培育的科技后备人才,正以蓬勃之势延续着未竟的事业。

青松挺立,不惧风雨;数据无声,忠诚永恒。万松让数据有了温度,让代码长出利剑;而他的一生,恰如那遒劲的松——扎根时沉默,挺立处峥嵘。

(长江云新闻记者 王雨湄 实习生 毛盛艺 许曦文)

编辑:张红艳